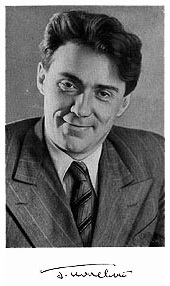

Анатолий Ляпидевский (23 марта 1908 г. — 29 апреля 1983 г.) — советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. Советский летчик, генерал-майор авиации, один из первых семи Героев Советского Союза – Анатолий Ляпидевский прежде всего известен как авиатор, благодаря чьей смелости была спасена экспедиция челюскинцев. Но это всего лишь одна веха в жизни этого человека, чья деятельность долгие годы была закрыта грифом секретности, сообщает корр. РИА Биробиджан со ссылкой на сайт CALEND.RU.

«Анатолий Васильевич Ляпидевский родился (10) 23 марта 1908 года в казачьей станице Белоглинской Ставропольской губернии, в семье священника, а детство его прошло в городе Ейск. Работать он начал еще подростком и перепробовал многие профессии: был подручным в кузнице и на маслобойном заводе, учеником слесаря и мотористом косилки…

В 1926 году Анатолия призвали в ряды Красной Армии, он хотел стать моряком, но квот в мореходные училища не было, и он поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а затем, в 1928 году, окончил и Севастопольскую школу морских летчиков. После чего Ляпидевский служил в ВВС Балтийского флота и инструктором в Ейской школе морских летчиков. После увольнения из армии в 1933 году, его за «непролетарское происхождение» отправили работать пилотом на Дальний Восток – в управлении Гражданского Воздушного флота. А затем он подал рапорт с просьбой зачислить его на службу в только что открывшееся управление Главсевморпути, где его и застала новость о катастрофе парохода «Челюскин».

Ляпидевский принимал самое деятельное участие в спасении «челюскинцев» – совершив 29 поисковых вылетов исключительно в трудных погодных условиях, именно он 5 марта 1934 года обнаружил лагерь экспедиции, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек (10 женщин и 2 детей). И уже вслед за ним другие советские летчики вывезли остальных полярников. Слава на Ляпидевского и других его 6-х коллег «свалилась» после публикации об их подвиге во всех советских изданиях.

В народе летчиков прозвали «великолепной семеркой», а за мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, им всем были присвоены звания Героев Советского Союза с вручением орденов Ленина. Кстати, по Ляпидевскому не было отдельного постановления, но поскольку в списке он значился первым, его и стали считать Героем №1 (а когда в августе 1939 года была учреждена Золотая Звезда, то и медаль №1 досталась ему). Теперь для молодого летчика-героя были открыты все двери…

В 1935 году он вновь вступил в ряды Красной Армии и поступил на инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, после окончания которой в 1939 году был назначен заместителем начальника Главной инспекции Народного комиссариата авиационной промышленности, потом перешел в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), а перед самой войной был назначен директором авиационного завода № 156 в Москве (а с октября 1941 года – в Омске).

С началом Великой Отечественной войны Ляпидевский возглавил 4 отдел НИИ ВВС, а в сентябре 1942 года стал заместителем командующего ВВС 19-й армии, начальником полевого ремонта 7-й воздушной армии на Карельском фронте. На его плечах лежала забота о сотнях боевых машин, возвращавшихся из воздушных боев. В 1943 году он вновь занял пост директора авиационного завода.

После окончания войны Анатолий Васильевич, которому было присвоено звание генерал-майора авиации, сначала был назначен на пост главного контролера Госконтроля, а в 1949 году – заместителя министра авиационной промышленности СССР. В том же 1949-м Ляпидевский занял один из руководящих постов в сверхсекретном КБ-25 (ныне Всероссийский НИИ автоматики), занятом созданием водородной бомбы. Там он работал в тесном сотрудничестве с группой физиков-ядерщиков, в том числе И.Таммом и А.Сахаровым, а о своей работе не рассказывал даже самым близким. Известно это стало лишь в 1961 году, когда над Новой Землей была испытана самая мощная в мире 50-мегатонная водородная бомба. А все участники правительственной комиссии, в том числе и Ляпидевский, получили огромную дозу облучения.

В 1961 году Анатолий Васильевич по состоянию здоровья уволился в запас. Но диагноз «лейкемия» не стал для него приговором, и совсем в отставку генерал-майор авиации не ушел. Не усидев на пенсии, он долгое время работал ведущим конструктором в КБ Микояна, куда его пригласил сам Артем Иванович, – руководил разработкой МИГов.

Ляпидевский был настоящим трудоголиком, ни минуты не мог сидеть без дела. В 1930-х годах он к тому же был членом ЦИК СССР 7 созыва, а в 1937-1946-х – депутатом Верховного Совета СССР. Его перу принадлежит книга «Пятое марта». Генерал-майор авиации он был награжден многими государственными наградами.

В начале 1983 года простудившись на похоронах летчика Василия Молокова, своего товарища, с которым вместе спасал челюскинцев, Ляпидевский серьезно заболел (ведь человеку с диагнозом лейкемия опасен даже насморк) и уже не смог оправиться.

29 апреля 1983 года Анатолий Васильевич Ляпидевский скончался в Москве, где и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Именем Героя названы улицы во многих городах России и Украины, Омский летно-технический колледж гражданской авиации и Чебоксарский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Памятник ему установлен в селе Белая Глина (ранее – станица Белоглинская) и во дворе школы №1 станицы Старощербиновской, также носящей имя Ляпидевского», — говорится в статье.

#riabir #риабир #новости #ЕАО #Биробиджан #память #история

Фото из Википедии

ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО

ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО